昨日の遠足では、全校の中で5年生だけは、空港周辺の公園でなく、遠出をして南江戸公園に行きました。ご存じのように、下水処理施設の上に設置されており、陸地より高いため、この日吹いた強い北風をさえぎるものもはなく、かなり寒い一日となりました。それでも、子どもたちは元気よく動き回りました。長縄大会をしたり、ドッジビー、モルック、鬼ごっこなどをしたりして楽しく過ごしました。

お弁当もおいしくいただきました。

学年全員でつくった思い出を、新たな宝物として大切に胸にしまって、さあ、これから1週間、卒業生のために「6年生を送る会」の準備を頑張ります!

1・2年生もなわとび大会を行いました。1年生は2月22日(木)、2年生は2月14日(水)です。

1年生の種目は下の6種目です。

① 2拍子跳び(前後どちらか) 20秒

② 1拍子跳び(前後どちらか) 15秒

③ 駆け足跳び(前後どちらか) 15秒

④ 片足跳び(前後どちらか) 10秒

⑤ サバイバル跳び(1拍子の好きな跳び方) 1分

⑥ チャレンジコーナー(あや跳び、交差跳びができる人) 15秒

2年生は、レベルアップしています。

① 2拍子跳び(前後どちらか) 20秒

② 1拍子跳び(前後どちらか) 20秒

③ 駆け足跳び(前後どちらか) 20秒

④ 片足跳び(前後どちらか) 15秒

⑤ あや跳び(前後どちらか) 15秒

⑤ サバイバル跳び(1拍子の好きな跳び方) 1分

⑥ チャレンジ種目(交差跳び・二重跳び 自由参加) 15秒

小学生になって初めて本格的に縄跳びを練習し始めた子も1年生の中にはいたかもしれません。得意、苦手は子どもによってそれぞれですが、頑張る気持ちを持ち続けて、非常にたくさんの子がぐんぐん上達していきました。先週の参観日で、1・2年生の各クラスでは、学習発表会で縄跳びの披露をした子がたくさんいました。

とても上手な子に、ある先生が「どうやったらそんなに上手に跳べるの?」と聞いたら「練習あるのみです。」といった答えをくれたそうです。その言葉のとおりだと思います。

学校での縄跳びのシーズンが終わっても、家庭でも練習を少しずつ続けていってほしいと思います。

パーフェクト賞を受賞した皆さん、今までで一番よい成績を残した皆さん、おめでとう!

1・2年生にも、全員に「あっぱれ賞」を贈ります。

【1年】

【2年】

今日は遠足の日。寒い一日となりましたが、雨が降る心配もなく、予定通り実施することができました。

目的地は、5年生が南江戸公園、それ以外の学年は全て空港周辺の公園です。2年生は空港に立ち寄って、飛行機の離着陸を見学します。学校によっては、電車を利用して少し遠出する学年もあるのですが、本校の最寄りの駅がかなり遠いため、利用は難しいです。ですが、空港近くには多くの公園が点在しており、おかげで各学年がそれぞれ別の場所で過ごすことができるのです。空港から離陸した飛行機も、頭上にとても大きく見えました。

公園近くの公民館では、子どもたちがトイレを使えるようにと、開館して張り紙をしてくださっていました。こんなお心遣いが本当にうれしいです。厚くお礼申し上げます。

さて、子どもたちにとって、年に一度の遠足。友達と一緒に思う存分遊んだり、お弁当やおやつを食べたりしながら、開放的な気分を味わうことができました。

【1年】

【2年】

【3年】

【4年】

【5年】

【6年】

あっという間2月が逃げていきます。あと18日(6年生は17日)。学級・学年の仲間や先生たちと、充実した日々を過ごして、有終の美を飾ってほしいと思います。

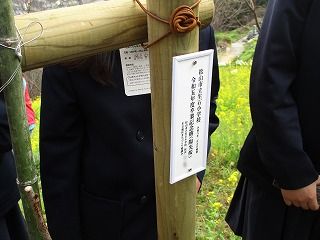

2月20日(火)、6年生の有志が垣生山に登り、陽光桜の記念植樹をしました。当初予定していた19日(月)は雨のため順延しましたが、この日は雨が落ちることもなく、無事実施することができました。

この行事は、生石地区まちづくり協議会が生石小と松山西中の卒業記念として催してくださっているものです。毎年の恒例行事とのことで、皆様の子どもたちへのお心遣いに深く感謝いたします。

植樹した現地は、水仙や菜の花が咲き誇り、生石の町の南東側が一望できる開けた所です。登山口から少し登っただけで、こんなにすてきな景色が望める場所があるのです。その登山道のすぐ傍らで、陽光桜を植樹させていただきました。今はまだ細い幹だけですが、来年の春にはもう花が咲くそうです。

生石の町に住む子どもたちの手によって植えられた桜の木が、何十年か経って垣生山を美しく彩り、登山客の皆さんを楽しませてくれる日が来るのが楽しみです。

まちづくり協議会の皆様、本日は誠にありがとうございました。

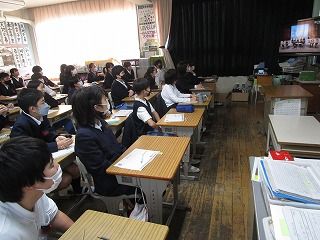

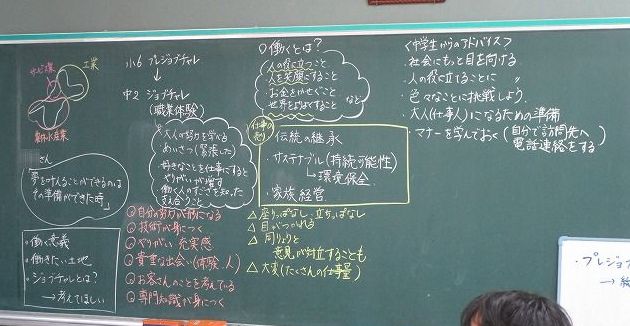

今日の午後、「プレジョブチャレ~夢わくWork(わくわく)フェスタ~」というイベントがありました。これは、愛媛県内の全公立小学校6年生約1万人が同時配信されるオンライン映像を見て学習するという全県一斉授業です。

「えひめジョブチャレンジUー15」という中学生対象の事業が始まってもう久しくなりました。これは、自分が希望する仕事に実際に触れようと、中学2年生が5日間程度の職場体験学習を行い、県内各地の地域産業や企業等のよさ、地元で働く魅力を実感して、望ましい勤労観や職業観を育んでいくものです。その前段階として今年度新規に愛媛県で立ち上げられた事業が、この「プレジョブチャレ」というわけです。

スゴ技企業などの職場紹介や働く人たちとの交流、中学生による職場体験学習の発表や交流などなど、オンラインだからこそ叶えられる学習を通して、生石っ子の皆さんも、将来に向けた夢や希望、憧れなどを大きく膨らませることができました。

なかよし広場にある白梅も、少しずつつぼみがほころんできました。

昨日までの異常な暖かさに誘われたのでしょうか。卒業式での出番を待っている鉢植えも、この二日ほどで花の数が一気に増えたような気がします。木蓮もつぼみがどんどん膨らんでいます。

昨日四国地方に吹いた南風は春一番とのこと。春はすぐそこまで迫ってきています。